IT製品を利用するにあたっては、サポート終了(EOSL)の時期について気を付けなくてはなりません。EOSL後の継続利用には、複数の注意点やリスクがあるためです。EOSLの概要や影響、EOE・EOLとの違いなどについて以下の項目でご説明します。

サポート終了とはハードウェアなどのサポート期間が終了すること

「サポート終了(サポートの打ち切り)」とは、過去に販売されたハードウェアなどについて、提供元のサポート提供期間が終了することです。サポートの打ち切り後は、該当する製品に関して提供元へ問い合わせたり、保守を依頼したりできません。

サポートが打ち切りとなる前には、メーカーなどから「サポート終了のお知らせ」というタイトルのメールなどが届くことがあります。「●年●月●日をもちまして、△△△(製品名)のサポートを終了します」といった文面を目にしたことがある方も多いでしょう。

サポート期間に受けられるサービスとは

ソフトウェア・ハードウェアなどのサポート期間中は、以下に挙げるサービスを提供元から受けられます。

- 製品に関する問い合わせ

製品の使い方がわからなかったり、不具合が発生したりしたときに、メーカーへ問い合わせて問題を解決できます。 - 不具合の修正・アップデート

商品に脆弱性やバグといった不具合が発見されたときに、その修正やアップデートが行われます。その結果、ウイルス感染などのリスクを軽減可能です。 - 製品の保守・修理

製品に不具合が発生したり、故障したりしたときに、修理や保守などのサービスを受けられます。企業向けハードウェアなどでは、エンジニアが現地へ出向いて修理する、「オンサイト保守」といったメニューが用意されていることもあります。

サポート期間中はこれらのサービスを受けられるため、ユーザーは対象の商品を安心して使い続けられるわけです。

一般的なサポート期間は約5年から7年

一般的にIT製品のサポート期間は、販売終了後から5~7年程度です。サポート終了後は、提供元によるサポート・修理・保守・不具合修正といったサービスが提供されなくなります。そのため、利用者はサポート期間が終了する前に、代替となる製品を購入するなど対策を決めておくことが必要です。

EOSL とは? EOE、EOL との違い

EOSLとは「End Of Service Life」を略した言葉で、過去に販売された製品の各種サポートサービスがすべて終了すること、もしくはその期限を指す語です。EOSLで指定された期限を過ぎると、提供元は該当製品に関わるすべてのサポート提供を停止します。EOSL後は、仮にその製品に脆弱性が確認されても、原則として提供元は修正版提供などの対応を行いません。

一般的に、製品のEOSLが近づくと提供元は、サポート終了の旨と代替製品の紹介を通知します。利用者はその通知に従って、新しい製品を購入するなどの対策をとるのです。

EOE、EOLとの違い

EOEとは「End Of Engineering」を略した言葉で、技術サポートの提供終了を意味する語です。EOE後は原則として、該当製品への機能追加や脆弱性の修正といった対応は行われません。

EOLとは「End Of Life」を略した言葉で、製品のライフサイクルが終了することを意味します。EOL後は該当製品の販売が停止され、メーカーからの保守サポートも提供されません。EOLとEOSLはほぼ同義で使われますが、スイッチなどのネットワーク機器の場合、ハードウェアサポートの終了日とソフトウェアサポートの終了日があり、ハードウェア単体のサポート終了をEOSL、ハードウェアとソフトウェアの両方が終了する日をEOLと定義していることもあります。

サポート終了後のものを使い続けるとどうなる?

企業はそれぞれの目的のもと、ハードウェアなどのIT製品を利用しています。EOSL(EOL)・サポートの期限を迎えるからといって、必ずしも該当製品が不要になるとは限りません。

それでは、サポートが打ち切られたあとに該当の製品を使い続けると、どのようなことが起きるのでしょうか。以下、特に注意すべき事項をまとめてご紹介します。

トラブル発生時にメーカーが対応してくれなくなる

サポートの打ち切り後も該当製品を使い続けていると、不具合に直面し、正常に使えなくなることも考えられます。しかし、提供元のサポートは終了しているため、仮にサポート窓口へ問い合わせをしたとしても、「原則として」対応してくれません。該当製品のサポートが終了していること、代替製品の乗り換えを推奨していることなどを案内されます。

製品によっては英語版のマニュアルしか用意されていないなどで、自分で問題解決を図るのが難しい場合もあるでしょう。そんなときでも、サポートを期待できないわけです。

ただし、必ずしも全くサポートが受けられないとも限りません。提供元によっては一切のサポートを拒否するのでなく、過去の問い合わせ内容などをもとに、問題解決に向けた回答をしてくれるケースもあります。なお製品の契約上、正式に保証される内容ではないため、確実にそのようなサポートが受けられると断言できない点には注意してください。

故障してしまうと修理や部品の調達が困難になる

製品を使い続けていれば、寿命などでいつかは故障すると考えられます。しかし、サポートの打ち切り後は、修理や部品交換といったサービスも提供されていません。関連部品・部材の生産が中止されている可能性も高く、自ら調達することも困難でしょう。

サポート終了後の機器には延命保守サービスをご検討ください

エスエーティではサポート終了(EOSL)を迎えた製品について第三者保守※をご提供する延命保守サービスをご提供しています。

企業としては、EOSLを迎えたからといって、該当製品を使う必要性がなくなるとは限りません。たとえ将来的には代替製品への移行を検討していたとしても、EOSLまでには間に合わないということもあるでしょう。

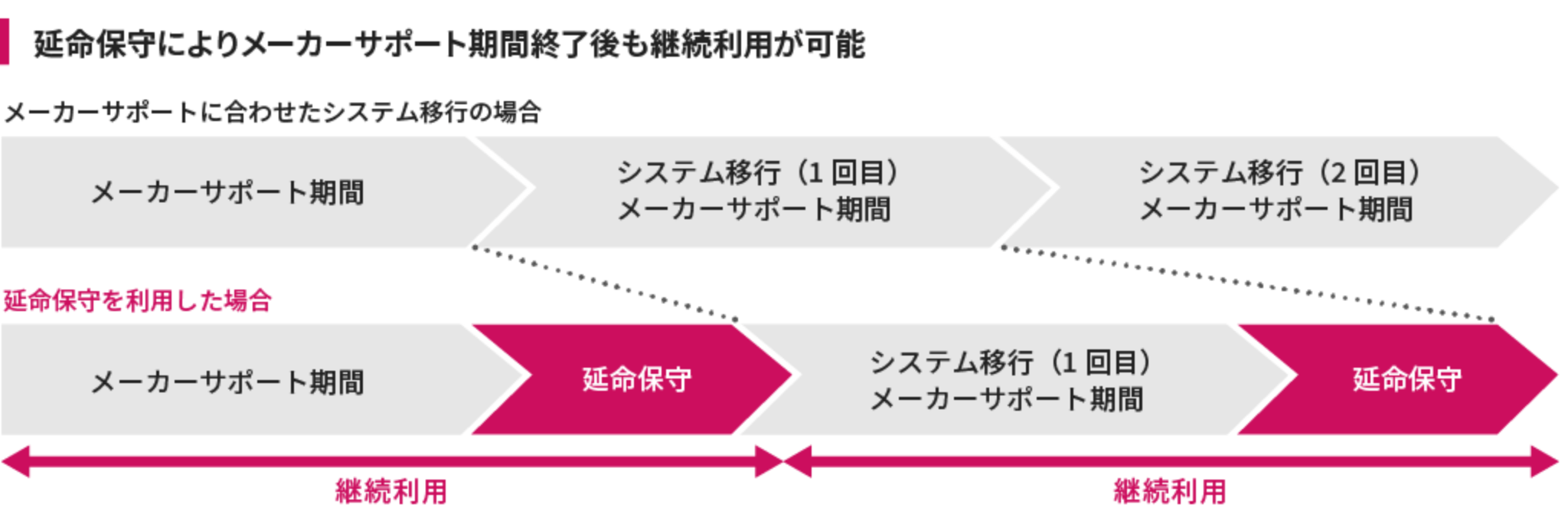

延命保守を利用すればそのようなケースでも該当製品に対する保守・サポートを継続して受けられ、もし製品に不具合が生じたり故障したりした場合も、延命保守によって故障部品の交換などの保守対応を受けることが可能になります。また、これにより代替製品への移行期間までの保守のつなぎとして利用するなど、お客様のシステム移行ライフサイクルに合わせた柔軟な保守サービスの利用が可能になります。

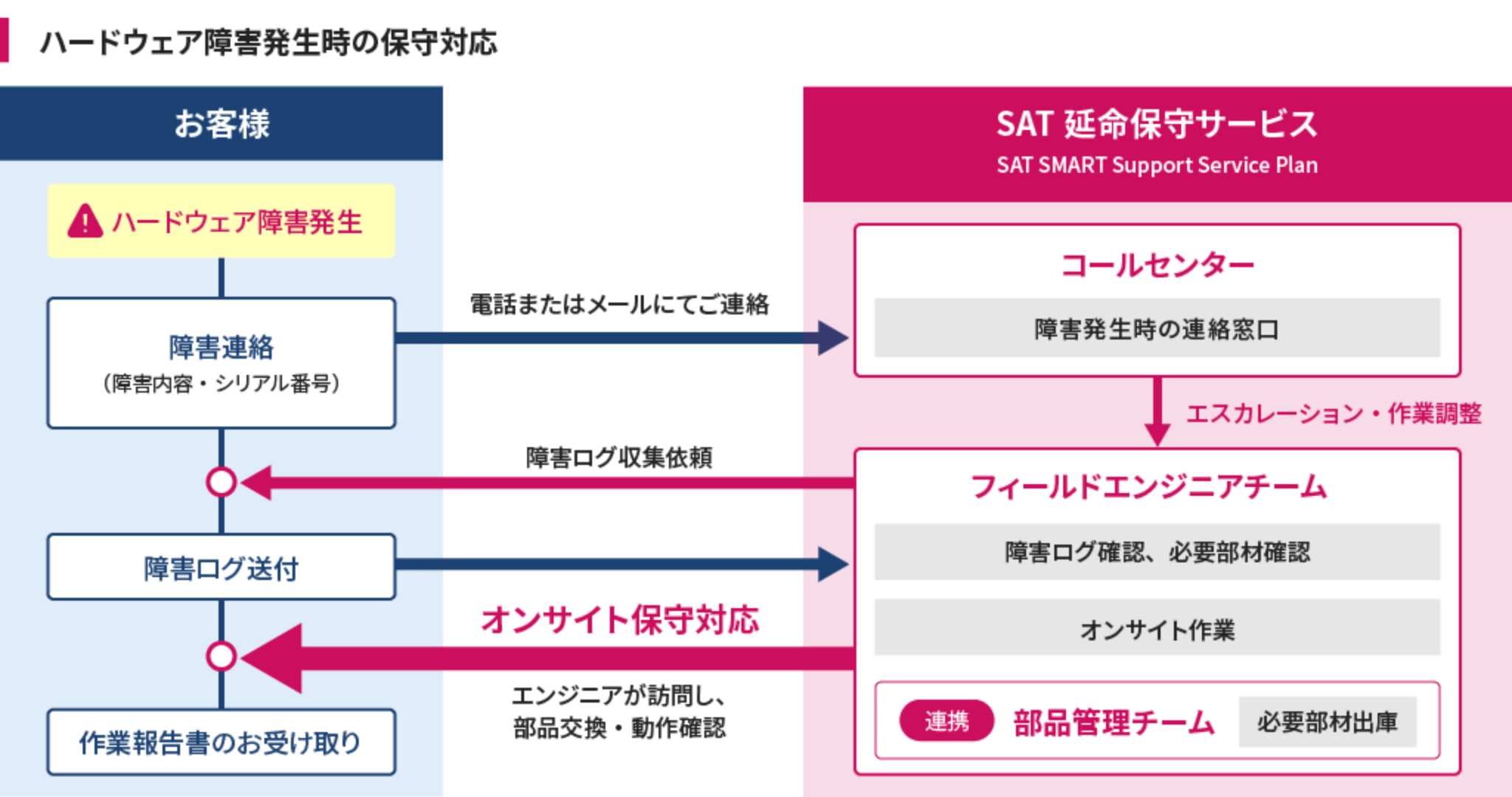

エスエーティ(SAT)の延命保守サービスは、幅広いメーカー製品に対応しています。自社コールセンターを保有しており、24時間365日の体制で障害受付に対応可能です。保守対応機器につきましても新規保守開発をおこない対応機器を増やしておりますので、保守サポート終了の機器でお悩みのお客様はぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

※提供元以外の第三者が保守サポートを提供すること。